Shop (by category)

結果の61~75/147を表示しています

-

テニスコーツ – 希望の光 (12EB-127)

NEW ¥4,180(以下、黒猫コメント)

現在円盤・黒猫の本拠地のある長野県伊那市で2021年に行われた「いなフェス2021」の中で、レジデンス制作されたテニスコーツのオリジナル・アルバム。一週間ほどを地元の宿泊施設であり、イベント・スペースやミニ・シアターを併設するホット・スポット、赤石商店に滞在し、同施設の蔵などで作曲、演奏、録音された作品で、ゲスト・プレイヤーに伊那市在住の音楽家、シンガーの小川さくらとのデュエットや、水谷浩章(大友良英NJQ、exティポグラフィカ)をフィーチャー、その土地ならではの空気を作品世界にパッケージングした作風は、ライヴで発揮される彼らの魅力の真骨頂ではないかと思います。ジャケットも現地在住のデザイナー、ひらのみやこが担当し、制作全般を伊那市黒猫で行い、土地に拘った制作をしているのが特徴。各面のラストには、本編と別の溝でボーナス・トラックが収録されているという特殊プレスになっています。 -

LABCRY – COSMOS DEAD (12EB-123)

NEW ¥4,180黒猫の店主、田口さんが90年代に運営していたレーベルOZ Discのタイトルのアナログ化がどんどんどんどん進み、今作は早くも第3弾。フリーボ、LABCRYのファーストときて、今回はLABCRYのセカンドアルバムです。個人的な所感としてはサイケデリックロック?ポップ?アヴァンギャルド?なのかな?かなりオリジナルスタイルで揺らぎを生み出すサイケデリックな蜃気楼サウンド。これは病みつきになる人多いと思います。

(以下、黒猫コメント)

高円寺のショップ、円盤の前身で、90年代の約10年間運営されていたレーベル、オズディスクのアナログ化シリーズ第3弾、ラブクライのセカンド・アルバムです。元難波ベアーズのブッキング・マネージャーで、現在は横浜日の出町試聴室その3の店主を務める三沢洋紀が90年代に率いていたグラムサイケからポップなうたものまで駆け抜ける90年代オルタナティヴの名バンドで、羅針盤、渚にてと並び、「関西うたもの3大バンド」とも言われ、当時の関西の曲者プレイヤーを絶妙な塩梅で配置した個性の輝き合う稀有なバンドでした。その黄金のメンバーが顔を揃えたのが本作。そのメンバーは、三沢洋紀(vo,g)の他、ギターにNANA(exバチラス・ブレイン)、ベースに清水恒輔(現mama milk!)、ドラムスに斉藤晃彦(スピードライダー)、そして奇才・村上ゴンゾのエレクトロノイズやブルース・ハープ。バンドの立ち上がった喜びと輝きが詰まった名曲群には、今だ熱心な支持者が多く、数多くのミュージシャンが本作を「心の名盤」として愛聴し続けていることでも知られています。銀一色の鮮やかで危ういジャケットは触るのも憚られるような一枚に仕上がっています。そしてやはりアナログ用のリマスタリングにも注目、アナログならではの仕掛けもあったりで、必携の一枚です!ファーストはこちらから

LABCRY – A Message From The Folkriders (12EB-122)

-

Yodo - Memories (ERZ-001)

NEW ¥2,000当店お馴染み梅レコードからもリリースするThrushezもメンバーとして顔を連ねる、名古屋を拠点とし、本作品発売当時で既に17年の活動を行っているYodoのMemories入荷しました。懐かしくも鋭く、鋭くも優しく、優しくもくっついてきてくれるわけではない、そんな猫のようなレコード。来るべくして当店にもようやく入荷。あなたの心の友に。

-

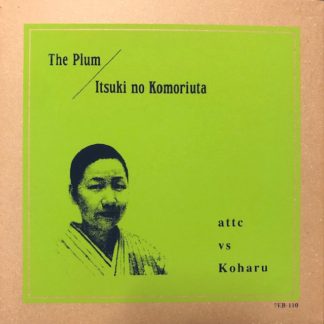

attc vs Koharu – 梅は咲いたか / 五木の子守唄(7EB-110)

NEW SOLD OUTもしかしたら世界初!端唄とReggaeのコラボレーションとなったA面と、モーラムと日本民謡のクロスオーバーのB面!日本の音楽、Reggae、Thai伝統音楽、World Rare Grooveなどなど様々な角度から楽しめる作品になっています。

-

Jonas Olesen – TEST (BIN 00-23)

NEW ¥2,700究極のテストソースに成りえる一枚、その名も「TEST」!2015年にリリースされた300枚限定版です。まだ残っているのも納得マニアック音源。世界中からあらゆるテストソースを集め、周波数、速度、LEFT&RIGHTの加減など、その音が何の音なのかをジャケット裏側に記載した珍しいレコード。試聴はその一例で、「アメリカ政府が定義する1000 cycles per secondのサイン波」を録音したもの。レコードを扱う人、特にDJなど、場所、天気、何の針を使っているかなどで毎度異なる環境でレコ―ドをプレイする人は、都度変化する状況下でいつも聴いているその音がどのように鳴るのかを理解することは非常に重要な要素だと思います。自分が聴きなれたテストソースに加えて、このレコードを一枚持っていれば微妙な変化を捉えて、その状況でしっかり鳴りそうなレコードをピックアップする一助になることでしょう。しかもうまくかける(他の曲とMIXする)ことができれば、音楽としても当然成立するはず。1ステレオにつき1枚持っておきたい盤!

-

Sandra Boss, Jonas Olesen, Anders Lauge Meldgaard – Sol Op – Works For Midified & Modified Pipe Organs (AIL 029, SAF2) ※店頭陳列分のラスト1枚。状態確認はメールにて。

NEW ¥3,200実験、ドローン!素晴らしい音楽はいつでも軽やかに垣根を越えてきますが、栃木県益子市にあるすさまじい品揃えを誇る気鋭のExperimentalレコード店、Art into Lifeのレーベル部門がDenmarkのStevns Avantgarde Forsyningと連名でリリースしたこの盤も、どのカテゴリーでも優勝できる、1大会5冠くらいのぶちかましを聴かせてくれるやばい盤になっています。笛にはじまり笛に終わる、いや終わることのないドローンの旅。パイプオルガンなんですけどね。今回、Andersの友達経由で逆輸入的に道程に舞い降りました。300枚限定っぽいです。これは間違いなく自分用に1枚キープ。

-

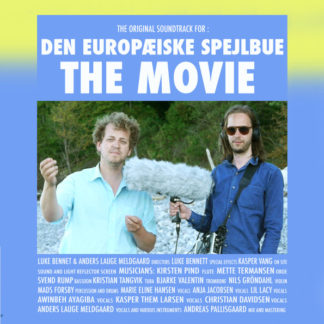

[2LP] Frisk Frugt – The Original Soundtrack For: Den Europæiske Spejlbue The Movie

NEW SOLD OUTよくわからないですが、映画のサウンドトラック用に作られたっぽい音源のレコードです。ジャケの写真左が、Andersさんです。お花畑感満載で、楽しい気持ちにならずにはいられない、År Og Dagやyoyooyoyなどのレーベルの世界観に共通する優雅なContemporaryミュージックです。オリジナル感がすごすぎ!

-

[flexidisc] Anders Lauge Meldgaard – At rejse til græsset på nordsiden af en himmerlandsk fjord, for der at høre musik komme op af jorden (AD08) ※店頭陳列分のラスト1枚。状態確認はメールにて。

NEW ¥1,750År Og Dagの8作目のリリースは、お家にお邪魔させてもらったことのあるAndersさんによる片面5:14のソノシート作品。通し番号付きの40枚限定。ジャケットとなる一枚ものの厚紙にホッチキス止めされたソノシートは、点線に沿って切り離すことができる仕様になっています。音楽も装丁も、どこをとっても一筋縄ではいかない、そして掴みどころがないようで確実に確信犯的にやっている彼らの活動はかっこいいの一言です。レーベル側も音源をWEB上に出していないので、試聴無しでいかせていただきます。

År Og Dagのそのほかの作品はこちらから。https://doteirecords.com/product-tag/ar-og-dag/

-

[LP+7″] Kirsten Ketsjer – Ffffoo K Tsscch (ketsjuplp01)

NEW SOLD OUTLPと7″レコードのセットであることにとどまらず、LPがA面とD面、7″がB面とC面になっているというこれまた一筋縄ではいかない装丁のこちらのレコード。タイトルを遡ってみても目にとまる作品ばかりで、道程的伝説のレーベルとも言えるDenmarkのYoyooyoyからのリリース。総合的なアート作品ということで、No Waveという捉え方が一番しっかりくるのかな。Anders Lauge Meldgaard、andreas führer、Anja Jacobsenの男女3名からなるバンドです。

-

LABCRY – A Message From The Folkriders (12EB-122)

NEW ¥4,180黒猫の店主、田口さんが90年代に運営していたレーベルOZ Discのタイトルのアナログ化がどんどんどんどん進んでいます。今年再発されたフリーボはアンダーグラウンドもオーバーグラウンドからもすごい反響でしたが、それに続いてまた放っておけない作品がここに。1997年にはつばいされたCDではUntitledだった11曲目を含む、A面6曲、B面5曲からなるLPで登場。オザケン好きも、かせきさいだぁ好きも、ジミヘン好きも、全員かかってこいや!

(以下、黒猫コメント)

高円寺のショップ、円盤の前身で、90年代の約10年間運営されていたレーベル、オズディスクのアナログ化シリーズ、フリーボ「すきまから」に続く第2弾はラブクライのファースト・アルバムです。90年代末には羅針盤、渚にてと並ぶ関西三大うたものバンドとも言われますが、このファースト・アルバムではまだバンドの形をしておらず、ぎゅーんカセットの主催者で、羅針盤のベーシスト須原敬三とのユニットという形で録音されました。数多くの関西の曲者音楽家が参加し、グラマラスでサイケデリック、それでいてうたごころ溢れる作品となっていて、ライヴ活動がほぼなかったにもかかわらず、この作品で一気に注目され、その後様々なレーベルから5枚のフル・アルバムを発表し、評価を高めていきました。本作を皮切りに今後全スタジオ・アルバムを5ヶ月に渡ってアナログ化していきます。 -

Tom Vek – If I Had Changed My Mind (TUCH 108)

NEW ¥1,400Tummy TouchよるExperimentalなRockサウンドが光る一枚。非常にストレンジ。良い意味で。

※ずっと保管されていたデッドストックにつき、ジャケットに傷みがあります。

-

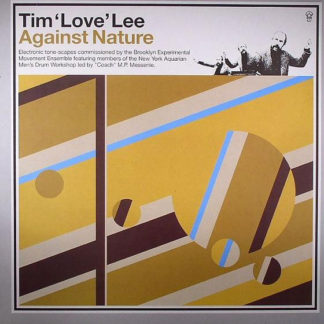

Tim ‘Love’ Lee – Against Nature (TUCH 114 LP)

NEW ¥2,500Tim Love Leeの3枚目のアルバムとなる2005年発表のAgainst Nature。ハウス?シンセポップ?ドローン?エクスペリメンタル?「これはただのTim Love Leeの音楽であり、それ以外の何物でもない」と胸を張って言える数少ないアーティスト。これはただのLOVEです。

※ずっと保管されていたデッドストックにつき、ジャケットに傷みがあります。

-

Tim “Love” Lee – Go Down Dixie (TUCH 035)

NEW SOLD OUTイギリスの奇才にして、当店としては前衛作家として認識しているTim Love Lee。この人も間違いなく音楽に魂を売った人物です。同年発売のアルバムからの人気曲A面のGo Down Dixieと、B面にはTi Ti Tangoを収録。両面共に描写する言葉も見つけにくいPopさとアバンギャルドさが共存したTim Love Leeの世界観がドン!

※ずっと保管されていたデッドストックにつき、ジャケットに傷みがあります。

-

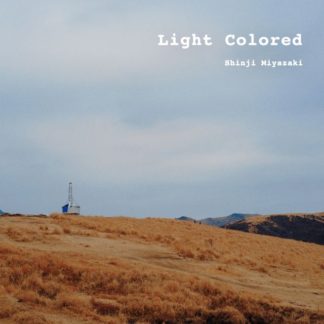

Shinji Miyazaki – Light Colored (SEMW-01)

NEW ¥3,800熊本県在住のギタリスト、Shinji Miyazakiの自主プレスアルバムが入荷。楽器はギター一本で作り上げたソロ作品。Windham Hill Recordsの創始者であるWilliam Ackermanの演奏をも想起させる、New Age寄りの作品。空白により浮き上がってくる空間が美しく、そして辛口のスパークリングワインのように爽やかな感触。マスタリングはミュンヘンでTonstudio RichArtスタジオを運営するWolfgang Obrechtが担当したこだわりの一枚。やはり自主製作盤には、それ自体に「100%自分で作りたいかたちで作りました」というメッセージが込められていて、そこに収録されている音だけにとどまらず、聴き手に伝わってくるものがあります。Miyazakiさんリリースおめでとうございます!※ダウンロードコード付属しません。

-

(再々入荷)[CD] CHIYORI × YAMAAN – Mystic High (JURAKU REC 02)

NEW ¥2,200※こちらCD版になります。

生きて今日という日を迎えることができた地球上の皆さん、おめでとうございます!00年代から音楽活動を行い、2009年にファーストアルバム、そして最近ではLostrainsとのバンド編成でのリリース「FIVE WAVES」が記憶に新しい、マイクを持った魔法使いChiyoriと、Dotei Records Labelの記念すべき1作目「幻想区域EP」をリリースし、昨今ではブラウン管テレビを使ったライブなど、そのサウンドと世界観が国境を越えて注目されているYAMAANによるアルバム「Mystic High」が本日発売。ジャケットの写真よろしく、霧がかった森の中をあてもなく彷徨っているような、波のない湖で水面に浮かび月を眺めているような、計9曲から成るスピリチュアルアンビエントジャーニー。そこに跳びこんでくるメンフィスラップのストリートリアリティー。それはまるでChiyoriとYAMAANという一見タイプが違いそうに見える女と男が出会い、完璧な融合を果たした、二人のライフストーリーのよう。華を添えるは小林勝行、Karavi Roushi、LSTNGT、BUSHMINDの4人の信頼の仕事っぷり。この二人がアベックとなったこと、いや、それどころかそんな奇跡が起こってしまうこの星に感謝したいとすら思ってしまった、秋も深くなった2021年11月の出来事。俺を養子にしてくれ!※ポスターとZINEが付属します。カセット版はこちら。

[Cassette] CHIYORI × YAMAAN – Mystic High (JURAKU REC 02)

結果の61~75/147を表示しています